令和6年9月定例会一般質問詳細

タイトルのとおり、9月の一般質問(令和6年9月3日)での発言と市の答弁の要約を掲載します。

市の答弁の全文、再質問、再答弁については掲載しませんのでご了承ください。

インターネット中継であれば、市の答弁や再質問・再答弁までご確認いただけます。

インターネット中継と以下に掲載する質問や市答弁要約は、正式な記録ではないことにご注意ください。

なお、正式な記録は「羽村会議録検索」で公開されますが、公開まで2カ月程度かかります。

今回は、市の財政と東京2025デフリンピックを契機とした共生社会の発展について質問を行いました。

以下、黒字が私の発言で、青マーカーが市の答弁の要約です。赤字はポイント解説などです。

1項目めは「市の財政について」です。

(1)財政指標について

①平成初期から、市の経常収支比率は上昇を続けてきましたが、同時に公共施設の新設等の市民サービスの充実が図られてきました。

一方で、平成後期から現在は、様々な社会課題への対応等により、経常収支比率の上昇における義務的経費の寄与が大きくなっていると考えますが、市の見解はいかがでしょうか。

→経常収支比率は、平成28年度に100%を超える状況となり、以降5年間100%を超える状況が続いた。

令和3年度からは、コロナ禍における事業の中止や縮小、予算編成に枠配分方式を導入するなど、効果的、効率的な財源配分を行いながら歳出予算の抑制に取り組んできたことから、90%台で推移。

最新の令和5年度決算では、98.5%となった。

本市における「義務的経費」の増加は、「経常収支比率」の上昇に大きく関連しているものと捉えている。

*経常収支比率とは

市が毎年度事業を行うに当たり、福祉・医療などの経費や借入金の返済、職員の給与など「決まって支払わなければならない経費」に対し、税金などの「決まって入ってくる収入」がどの程度使われているかを数値化したものです。

経常収支比率が高くなると、自由に使える財源が少なくなってしまい(財政の硬直化)、新たな事業などに資金がまわせない状態となり、財政運営が難しくなります。

また、100パーセントを超えると、家庭の貯金に当たる「基金」を取り崩しながらの苦しい財政運営となっている状態と言えます。

*義務的経費とは

法令などで支出が義務づけられている「扶助費」「人件費」「公債費」など、任意に削減することのできない硬直性の強い経費のことです。

扶助費などの義務的経費の増加→自治体の経常収支比率の上昇→財政構造の硬直化という流れは、全国的な傾向であり、羽村市に限った話ではありません。

少子高齢社会への対応など、社会の変化に伴い財政構造も変化しています。

それを踏まえ、どこに削る余地があるのかなどを再質問で確認しました。

また、日頃から市民の皆様とお話をするなかで、市民ニーズをとらえた予算になっていない、との声をよくいただきます。

市に対する失望、怒り、諦めなど、ネガティブな空気が市民の間に漂っていることを、議会の場で市へ伝えました。

予算編成は、市(行政)しかできない行為ですので、編成の段階でしっかりと市民ニーズをとらえたものを作っていただきたいと思います。

②地方公共団体の健全化判断比率である「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの指標について、市はこれまでいずれの指標においても健全性を維持してきたと考えますが、市の見解はいかがでしょうか。

→いずれの指標も国が示す危険域とされる早期健全化基準を大きく下回る水準、または数値が算定されない水準を維持しており、健全化判断比率から見る市の財政状況は、健全性を堅持している。

「厳しい財政状況」という言葉が市民の中に先走って浸透しており、財政健全化法における「財政再生団体」への指定、いわば財政破綻に向かうのではないかと思っている市民の方もいらっしゃるため、改めて確認しました。

羽村市は上記の説明のとおり、財政の硬直化が進んでいますが、財政危機・財政破綻のような状況ではありません(程遠い)。

(2)歳入について市税収入は平成10年度をピークに減少していますが、そのうち市民税個人分は不景気の時期でも比較的安定して推移しています。

今後も安定した市税収入を得るためには、人口の維持が重要な要素の一つであると考えますが、市の見解はいかがでしょうか。

→市税収入は財政運営の根幹を成すものである。

所得や税制の影響のほか、人口動態は市税収入に影響を及ぼす要因の一つであると認識している。

安定的な財政運営を継続していくためにも、人口の維持、減少の抑制を図っていくことは重要であると考えている。

私が議員になってから、未来に笑顔あふれる羽村市を残していくため、子育てしやすいまちづくりなどに関する提案を行い、人口減少抑制を訴えてきましたが、財政面からもその方向性の正しさが明らかになりました。

もちろん人口と市税収入の関連性は誰でも想像できますが、明確に答弁してもらうことで、若者世代の流入や出生数増加など、これまでの人口減少抑制策の提案が、さらに重みを増したと言えます。

(3)歳出について

①任意に削減することが困難な経費である義務的経費に分類される扶助費は、令和5年度の決算で約87億円となる見込みです。

また、市は令和5年3月15日号の広報はむらで、扶助費は20年間で約3倍に増加し今後も増加が見込まれる、と市民に周知しています。

しかし、扶助費の一部には国庫支出金等の特定財源が充てられるため、扶助費の増加額全額を市の一般財源から支出するわけではありません。

そこで、令和5年度の決算において、市の一般財源による扶助費の支出額はどの程度でしょうか。

②扶助費のうち、児童福祉への支出額はどの程度でしょうか。

→(①と②をまとめて答弁)

令和5年度における扶助費の決算額は、86億7425万円。

この財源として、一般財源を31億1千27万2千円充当しており、扶助費全体に占める一般財源の割合は35.9%。

扶助費のうち児童福祉費に係る支出は43億7341万円であり、割合は50.4%。

この財源として、一般財源を14億5千506万円充当しており、割合は33.3%。

*扶助費とは

児童福祉、社会福祉、生活保護など、市民の生活を支える社会保障的な側面のある経費のことです。

羽村市内の保護者を対象にした「羽村市子ども・子育てに関する調査報告書」という資料のなかに、「児童福祉にいくら使っているのかわからない」との保護者の意見があったため、この質問をしました。

数値を明確にすると、扶助費の半分を子供関係に費やしていることがわかります。

具体的には何にお金を使っているの?と思われる方も多いはずですので紹介しますと、例えば市内幼稚園・保育園などの運営に関する支援が挙げられます。

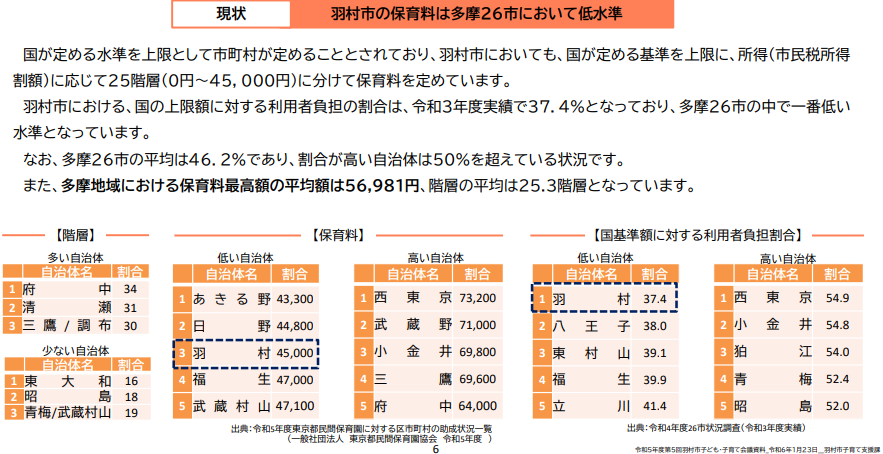

羽村市はさまざまな形で幼稚園・保育園などを支援しており、そのようなことも影響して、多摩26市のなかでもトップクラスに安い保育料となっています。

なかなか話題になりませんが、このような部分で子育て環境の充実を図っていることも事実です。

学童保育の育成料についても、多摩26市のなかで低い方に位置しています。

これらの保護者負担分については、令和6年の子ども子育て会議のなかで、引き上げするかどうかの議論がありましたが、若者・子育て世代の経済的負担軽減に取り組むために、引き上げをせず、据え置きとなりました。

しかし、現状の子育て環境が十分とは考えていませんので、これまでのとおり、引き続き子育て環境の充実に向けて取り組んでいきます。

(令和5年度第5回子ども子育て会議 資料3から抜粋)

(4)行財政改革について

市はこれまで、行財政改革基本計画や第六次羽村市長期総合計画を基に、シーリングや枠配分方式の予算編成等に取り組み、市の独自事業等の見直しを進めてきました。

しかし、高止まりする経常収支比率、減少する財政調整基金、喫緊の課題への対応等を考慮すれば、さらなる事業の見直しが予想されます。

行財政改革は時代に即した市民サービスの提供のため常に行われるべきものではありますが、出口や目標の見えない行財政改革は市民に閉塞感や圧迫感を覚えさせます。

そこで、行財政改革の成果目標や成果を基にした新規事業の展開等、効率的で質の高い行政サービスの提供に向けた今後の展望を示してはいかがでしょうか。

→市は平成6年度から令和3年度まで、6次に渡り行財政改革基本計画を策定し、行政サービスや業務などの改善を図り、行財政改革に取り組んできた。

令和4年度からは、行財政改革基本計画を第六次長期総合計画における「自治体運営の方針」に位置づけ、行財政改革の推進を図っている。

「自治体運営の方針」に掲げた施策ごとに、毎年度事業を指定し、活動指標を定め、それを目標としたうえで進行管理を行っている。第六次長期総合計画、各年度の行財政改革の対象事業の一覧や進捗状況を市公式サイトに掲載。

また、主要事業は実施計画にも掲載して、広く市民の皆様に示している。

社会経済情勢が変化を続ける中、市民ニーズや行政需要は増大するとともに複雑化・多様化しており、今後も厳しい財政運営が続くものと見込んでいる。

引き続き行財政改革に不断に取り組むとともに、市民の皆様にその取組状況や成果、今後の展望についてご理解をいただけるよう、分かりやすく、伝わる周知に取り組む。

質問に対して正面から答弁してもらえなかった部分でしたので、再質問の際も、具体的な数値目標や展望を可能な限り示し、市民の閉塞感の払拭に努めるよう伝えました。

私を含め多くの議員が、市民の皆様の市政に対する厳しい声を受け止めています。

本定例会の一般質問では、そうした市民の声を強く反映した質問が多かったと感じました。

(5)基金について

①財政調整基金の残高について、市は標準財政規模の1割を目途にしています。

しかし、令和6年度一般会計当初予算及び補正予算(第1号)で基金の取崩しが発生し、残高は1割を切りました。

現在の残高では、予期せぬ災害や国の政策等による財政需要が発生した際の対応に苦慮することもあると考えますが、市の見解はいかがでしょうか。

→令和6年度当初予算及び補正予算第1号の予算編成時において、標準財政規模の1割を切る水準となった。

しかし、今次定例会において提案している令和6年度補正予算第2号の予算編成時において、令和5年度決算において生じた決算剰余金を積み増すことにより、令和6年度末における残高見込額は16億9119万3000円となり、標準財政規模の約14パーセントを確保した状態となる。

*財政調整基金とは

家計における貯金のことで、災害、突発的な事業、新たな行政需要などの対応に使われます。

令和6年度当初予算では、当初の段階から市の財源が不足する見込みのため、財政調整基金を大きく取り崩しました。

羽村市では、標準財政規模の1割(約12億円)の確保を目標としています。

*標準財政規模とは

家庭における毎月のお給料のようなものであり、ボーナスやお小遣いのような臨時的収入を除いたときの財源の規模です。

令和5年度決算の決算剰余金(予算を使わず余ったお金)を財政調整基金に回したため基金残高は目標を超えた、という答弁でした。

しかし、基金残高が16億円になっても、そのうち4億円程度は国や都に返還しなければならないことが明らかになりましたので、現状は市の目標残高をぎりぎり達成している状況です。

また、財政調整基金の積立において、決算剰余金の発生をアテにしてはいけません。

羽村市は過去5年間、当初予算の段階から財政調整基金を多く取り崩しており、どの2年間をとっても、取り崩し額の合計が10億円を超えます。

同様の傾向が今後も続き、年度途中で基金を積み増せなかった場合、基金は2年で底を突いてしまいます。

そのような財政状況で災害や大不況が発生したら、迅速に、積極的に市民の支援ができるとは思えません。

そこで、少なくとも財政標準規模の15%程度を目標とすべきと考えています。

今回は時間が足りず再質問までたどり着けませんでしたが、引き続き財政調整基金の在り方について議論していきます。

②一方で、特定目的基金の残高は令和2年度を底に増加傾向にあります。

特定目的基金は条例に定める目的を達成するために設置されていますが、市は各基金への積立額の決定に関して、どのような基準や方針を持っているでしょうか。

→条例に定める基金それぞれの目的と照らし、今後想定される公共施設の大規模修繕や教育施策の推進などの財政需要への対応を強化するものとして、積立額を決定している。

*特定目的基金とは

財政調整基金と同じく家計における貯金にあたりますが、条例の目的に沿ったことにしか使用できません。

例えば、羽村市には公共施設整備基金というものがありますが、この基金に貯めているお金は公共施設の整備以外の目的には使用できません。

(6) 市民との協働による市政運営に向けて

市政運営においては、市民の理解と協力が肝要です。

多摩市では、自治体経営を体感できる対話型シミュレーションゲーム「SIMULATION 2030」を活用し、市民の市政運営に対する当事者意識を高めています。

羽村市は広報やSNS等を通じて市政に関する情報を市民に提供していますが、こうした実践的な取組が市民の市政運営に対する更なる理解増進に寄与すると考えますので、市でも同様の取組をしてはいかがでしょうか。

→市民の市政への参画、情報共有、理解促進等を推進する手段の一つとして、様々な場面において、市民参加型のワークショップを開催している。「SIMULATION 2030」についても、ワークショップの一つの手法であるため、他の自治体の取り組み状況や課題などについて調査研究を進めていく。

*シミュレーションゲーム「SIMULATION 2030」とは

参加者が自治体の幹部職員の立場になり、与えられた予算内で事業を取捨選択しながら自治体の未来像を描く予算編成体験ゲームです。始まりは熊本県庁の有志職員が人口の半分を高齢者が占める「2030年問題」を考えるツールとして開発し、主に職員研修に活用されていました。参加者が限られた予算の中で必要な事業を議論し、より良い自治体運営を目指すというゲームのプロセスが注目されています。

2項目めは「東京2025デフリンピックを契機とした共生社会の発展について」です。

デフリンピックは、4年毎に開催される聴覚障害者を対象とした国際総合スポーツ競技大会です。

東京2025デフリンピックは100周年の記念すべき大会であると同時に、日本で初めて開催される大会であります。

東京でのデフリンピック開催は、デフスポーツ等の障害者スポーツに対する市民の理解促進や、障害の有無にかかわらず共にスポーツを楽しみ、互いの違いを認め、尊重し合う共生社会の更なる発展にとって、絶好の機会であると考え、以下質問いたします。

(1)市教育委員会は令和5年11月に開催した「はむらスポーツフェスティバル」で、デフリンピックに関する情報発信ブースを設けていました。

今年10月に開催される「市民スポーツまつり」及び12月に開催される「はむらスポーツフェスティバル」では、デフリンピックの周知や市民の理解促進につながる取組をどのように行うのでしょうか。

→今年度の「市民スポーツまつり」及び「はむらスポーツフェスティバル」においても、デフリンピックの情報発信コーナーを設置し、大会の概要や競技写真などのパネルを展示するとともに、チラシやエンブレムバッジの配布を計画している。

また、「市民スポーツまつり」では、デフリンピックを応援してもらうきっかけとなるよう、はむら総合型スポーツクラブ「はむすぽ」の協力を得て、東京都が作成した手話のダンス楽曲「しゅわしゅわ☆デフリンピック!」を 市民に紹介する予定である。

(2)市教育委員会は令和4年第5回厚生委員会で、学校でデフリンピックを一つの教材とする可能性について言及しています。

その後、学校でデフリンピックを題材とした学習を行っているでしょうか、又は行う予定があるでしょうか。

→全ての児童・生徒が東京都が作成する教材を用いてデフリンピックについて学ぶよう、各学校に対して令和7年度の教育課程にデフリンピックに係る教育活動を位置付け、着実に実施することについて指導・助言を行っていく。

併せて、様々な障害への理解促進や多様性を尊重する意識の高揚についても、引き続き各学校の道徳教育や人権教育等を通じて 取り組んでいく。

東京都は、デフリンピックへの興味関心を高めることや、聴覚障害への理解を深めるための映像教材を、YouTubeで配信しています。

また、「学ぼう!デフリンピック」というオリジナル学習コンテンツも作成しています。

(3) 東京2020オリンピック・パラリンピックや東京2025デフリンピックを契機に、「ユニバーサルコミュニケーション」という言葉が再認識されてきており、様々な行政機関や民間企業で、技術の活用や創意工夫によるユニバーサルコミュニケーションが導入されています。

市のユニバーサルコミュニケーションに対する考えや取組の状況はいかがでしょうか。

→障害のある方や、高齢者、外国人などに、分かり易い表記、窓口での多言語対応、手話通訳、利用のしやすさに配慮したウェブサイトなどによる意思疎通支援など、ユニバーサルコミュニケーションに配慮した支援を行っている。

今後、ICT・情報通信技術の活用についても研究し、全ての方に必要な情報を届けることができる環境づくりに 取り組んでいく。